24.6.5수요일

부자가 되기 위해서는 열심이 일구는 것도

중요하지만 배품의 지혜를 모아야 더 살림이 늘어 난다.

나도 운조루를 방문해 봤지만 넑다란 구례들녁이고

그 터가 바위가 있다고 하니 명당은 명당인데 일꾼을 동원하여

터를 마련 하려면 엄청난 인력이 동원된걸 보아 나름 노비가

많이 지출되면서 천지의 기운을 300년 넘게 이어 온것은

그런 명당이라는 기운이 지리산에서 내 뿟는 마력이 있지

않았나 할 정도로 천석군이 아닌가 싶다.

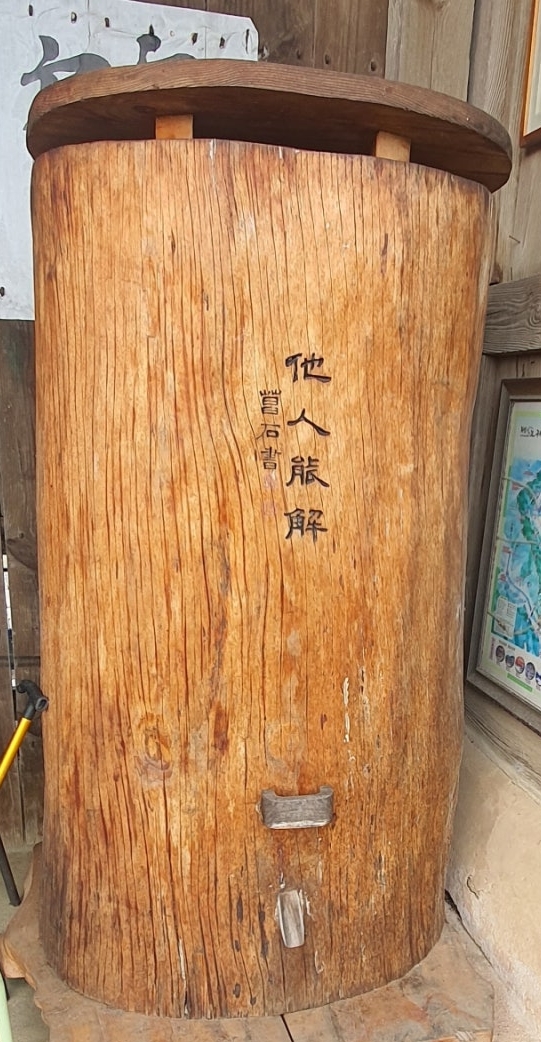

타인능해 소묘능해 함께 나눔을 실천하고

낮은 자세로 민중을 대 할때 많이 지혜를 엮어서

날아 날수 있는 것이 아닌가 싶다.

산의 기품은 바위와 나무에서 찾아볼 수 있다. 사람의 인품은 글과 말에서 찾아볼 수 있다. 산이 높다고 기품이 있지 않고 명산이라 하지 않는다. 나이가 많다고 해서 인품이 있는 게 아니며 사람들로부터 존경받지 못 한다”

“적선지가 필유여경(積善之家 必有餘慶)”과 “적불선지가(積不善之家) 필유여앙(必有餘殃)”은 주역(周易)의 문언전(文言傳) 구절이다. “착한 일을 하면 집안에 기쁜 일이 생기며 나쁜 짓을 하면 반드시 재앙이 따른다”는 가르침이다.

전남 구례읍 지리산 자락, 화엄사 인근 오미리에는 ‘금가락지가 떨어진 명당‘이란 길지(吉地)인 금환락지(金環落地)에 ‘구름 속의 새처럼 숨어사는 집’이란 ‘운조루(雲鳥樓)’가 있다. 일명 ‘호남 최 부잣집’이라고 불릴만 하다.

오미리 유씨 집안 사랑채 누마루의 당호인 운조루는 그 앞에 펼쳐진 너른 들판의 영화로운 시절과 슬픈 이야기를 한 몸에 담고 있는 호남지방의 대표적인 양반가옥이다. 낙안군수와 삼수부사를 지낸 무관 출신의 ‘귀만(歸晩) 유 이주(柳邇冑, 1726(영조2년)~1797(정조21년)’가 직접 지은 집이다.

대문에는 유 이주가 문경새재를 넘다 잡았다는 전설의 호랑이 뼈가 걸려 있다. 이는 벽사의 의미로 잡귀나 병마와 나쁜 일들이 집 안으로 접근하지 못하도록 막기 위함이다. 열린 대문 사이로는 사랑채와 안채로 드는 오르막길이 보인다. 이 집터에 대해 전해지는 말이다. 세상 사람들은 이 집터를 길지(吉地)로 보지 않았다.

주변에 바위가 많고 땅이 척박해서 어느 누구도 집터로 생각하지 않았지만 유 이주는 길지(吉地)임을 알아보고 이 터에 1,000평의 집을 지었다. 그는 감사한 마음으로 수백 명의 장정을 동원하여 터를 닦았다.

본래 대구사람인 유 이주는 이 금환락지의 명당에 매료되어 운조루란 집을 7년 걸려 지었다. 집안의 후손들에 의하면 이 공사를 마무리하고자 유 이주가 함흥성 오위장으로 발령이 났을 때에도 축지법(縮地法)을 써서 하룻밤에 천리 길을 오가며 건축작업을 독려했다는 전설이 있다.

그런데 운조루 사랑채의 부엌에 쌀 두 가마니 반이 들어가는 커다란 쌀뒤주에 새겨진 글자가 '타인능해(他人能解)'다. “누구나 와서 쌀뒤주를 열어 필요한 만큼 쌀을 공짜로 가져가라”는 4자 성어다.

운조루(雲鳥樓) 주인이 사랑채 부엌에 쌀뒤주를 놓아두고 “배고픈 마을 사람들이 언제든지 와서 마음대로 쌀을 퍼가서 배고픔을 없애라”는 나눔(Donation)의 글귀다. 가난한 사람들에게 직접 쌀을 퍼줄 수도 있겠지만 그들의 자존심을 생각해서 아무도 모르게 부엌에 와서 쌀을 퍼가라는 것이다.

이러한 배려는 운조루의 굴뚝에서도 드러난다. 부잣집에서 밥 짓는 연기를 펑펑 피우는 것이 미안해 굴뚝을 낮게 만들었다. 이와 같이 ‘뒤주는 열고 굴뚝은 낮춘 운조루(雲鳥樓)’는 6·25 전쟁 때 빨치산의 본거지였던 지리산 자락에 자리를 잡았지만 전쟁의 참화를 당하지 않았다.

자손 대대로 나눔을 실천했던 정신이 운조루를 지킨 셈이다. 유 이주(柳邇冑)후손의 적선(積善) 덕분이다.

안동 하회마을 유 부잣집 대문 앞 벽에 설치된 담연제(澹然齊) 이야기를 담는다. 생전 듣도 보도 못한 숨겨진 이야기다. 어린이 손이 들어갈 크기의 작은 구멍 속으로 손을 넣으면 동전(銅錢)이 손에 잡힌단다. “필요한 만큼만 가져가라”는 유 부자의 적선(積善)과 보시(普施) 방법이다.

<안동 하회마을의 담연제(澹然齊)>

로마(Rome)시내 관광명소인 ‘강의 신(神) 홀르비오 진실의 입’에 손을 집어넣고 사진을 찍는 관광객이 대다수다. 나쁜 일을 많이 한 사람은 자칫하면 손이 잘릴 수도 있다고 관광안내원이 겁을 준다. 안동 하회마을 내 담연제(澹然齊) 구멍 앞에서도 사람들은 손 넣기를 망설인다. 필자가 손을 넣어보니 아무 것도 잡히지 않는 허공이었다.

여태까지 운조루의 타인능해와 하회마을의 담연제(澹然齊)는 부자가 가난한 사람들에게 나눔을 실천하는 적선(積善) 사례다.

지난 10월 말, 한국국학진흥원 초청으로 국제PEN한국본부 이사장단, 위원장, 이사 등 27명이 선비의 고향인 안동 하회마을, 도산서원, 세계 문화유산인 봉정사(鳳停寺)를 답사하는 PEN 문학기행을 다녀왔다. 예전에 친구들과 개별적으로 안동을 찾았던 것과는 목적과 느낌이 확연히 달랐다.

'5.취미활동(挑戰) > ▶인문학공부(人文學)' 카테고리의 다른 글

| 법정스님 (0) | 2024.06.30 |

|---|---|

| 아버지의 마지막 말씀 (0) | 2024.06.14 |

| 신영복 선생님 (0) | 2024.05.28 |

| 한성우 교수 (0) | 2024.05.20 |

| 멀리 나는 새는 집이 필요 없 (0) | 2024.05.18 |